坪生東岡山県境交差点に信号機設置される

この信号機は、岡山県道3号線(井原福山港線)と広島県道379号線(坪生福山線)が交わる丁地交差点(坪生東)に設置されました。令和7年3月21日(金)11:00より運用開始。

近年、特に朝夕の通勤時間帯に渋滞が多くみられましたが、今はスムーズに流れています。事故等も開始以降ありません。

山陽道篠坂PAにスマートインターが令和7年度に開通する予定がありましたが、諸事情により現在まだ着工されていません。

篠坂スマートインターが開通しますとさらに交通量が増加します。特に、県道379線においては、仁井、峠地区に見通しが悪く、狭い所が2カ所あり大型車両も多く通行していますので、通行の際には充分注意し安全確認のうえ徐行運転をしてください。

(金尾 博文)

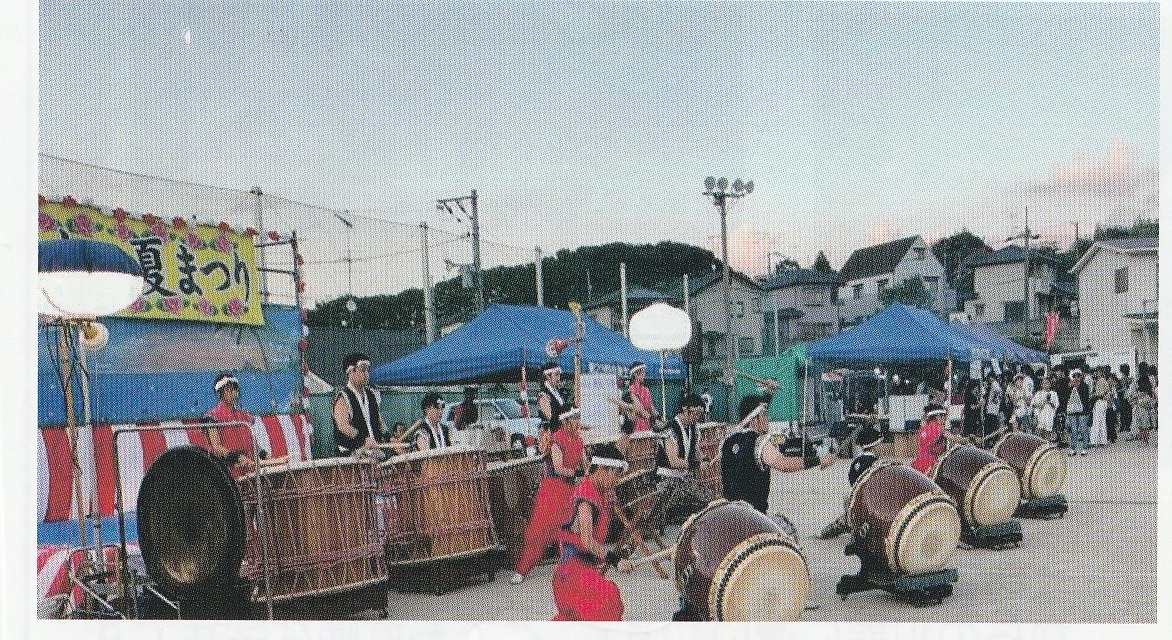

体にも心にも響いた「備後しんいち鬼炎太鼓」

2024年8月10日(土)、坪生ふれあい夏まつりで備後しんいち鬼炎太鼓の皆さんの<御三体けんか神輿太鼓>が披露された。

優雅な立ち振る舞いと太鼓の音が、夏まつりの雰囲気を一気に盛り上げ、腹の奥まで響き渡る迫力のある演奏だった。

備後しんいち鬼炎太鼓は、県内外で地域のイベントや施設訪問など、年間20回程度、和太鼓の演奏活動をしているそうだ。 (三好康男)

新入会員を迎える

桒田 利夫さん (井ノ木)

行方不明の80代男性を保護

仁井町内会の北川洋一さんは、5月上旬、買い物帰りに、雨の中で傘もささず車道を歩く80代の男性を見つけ、声をかけられたそうだ。返事が不明瞭だったことから、認知症では…と思い110番通報。男性の「朝から何も食べていない」という言葉を聞き、奥さんに連絡し、食べ物や飲み物を届けてもらったという。

男性は、その日の朝散歩に出たまま行方不明となり、家族が警察へ捜索を依頼されていたため、無事家族のもとの帰ることができた。

表彰

〇広島県連絡協議会表彰広島県社会教育委員 平前恭子さん

〇善行市民表彰

〇坪生学区顕彰表彰

交通推進隊員 神原育雄さん

〇公衆衛生功労者表彰

〇自治連表彰

土木常設委員

東部地域担当 掛谷 敏昭さん (江戸野)

坪生にドッグラン オープン

昨年7月、坪生町中山にドッグラン『TAROW‘S』がオープンした。東池の松本さんが、ぶどう栽培のために造成した土地の土壌が、ぶどう栽培に向かないことがわかり栽培を断念された。家にも小さなドッグランを作っておられたが、近所の人からも「ドッグランがあったらいいな!」などの声もあり、本格的に整備し、ここにドッグランをオープンされることになった。

普段は近所の方を中心に散歩の途中に利用されるが、愛媛・熊本の方が旅の途中に立ち寄られたこともあったそうである。1頭の利用料は300円である。『TAROW‘S』の名前は、飼っておられるミニチュアシュナウザーの「たろうくん」にちなんだもの。

また、キッチンカーで、ホットドッグ・かき氷・ドリンク類の販売もされている。

犬好きの方、犬とともにゆったりとした時間を過ごしたい方は、立ち寄ってみてはいかがですか!

防災訓練にて「勝丸恭子さん講演」

2024年11月24日(日)午前10時より坪生小学校体育館において、NHKのお天気キャスターとして活躍sれている勝丸恭子さんをお招きし、「気象と防災の大切さ」についてご講演をいただきました。当日は、福山市の警報発令に合わせ町内会別にまとまり徒歩にて体育館へ集合しました。(約450名参加)

講演では、気象のお話と坪生地域の災害危険個所・避難情報に関するポイントなど、また、テレビでの気象予報の仕組みと、毎日早朝からの打合せなど裏話も楽しくご紹介をいただきました。なんと、「きょうこのポイント」という言葉はご自分のお名前をなぞらえた表現だそうです。

(掛谷 満男)

神森神社にドンドロが落ちた!

2024年8月4日神森神社隋神門の上のヒノキにドンドロ(雷)が落ち、大木の枝が参道の階段をふさぎ、隋神門の屋根に垂れ下がりました。以前も鳥居横の松の大木に雷が落ち、鳥居を壊し大変なことがあったと聞きました、当分の間、松の根元(3人抱えの大木です)はそのまま残されていました。小さいころその記憶が残っています。何故か、神森神社はドンドロを呼び込むようです。

(桒田 哲司)

エヒメアヤメ咲く

2023年、エヒメアヤメの復活を!と願い、交流館で、植え方・育て方の講習会が持たれた。それから1年、仁井の町内会館裏に植えた十数株が見事に咲き、かわいらしい顔を見せてくれていました。数週間後、数株がなくなり、大切に見守られていた方々は、がっかりしておられました。

ドラッグストア「ひまわり」オープン

「坪生にも、ドラッグストアがありゃあええのになぁ。」

その噂が現実的になったのは、2024年夏だった。畑が埋められ、元西井内科医院の建物が壊され更地になったかと思うと、鉄骨の柱が立ち、建物がどんどん出来上がっていく。2025年3月末、ピンクの壁に赤い文字の「ドラッグストアひまわり」の看板が上がり、開店のはこびとなった。

薬はもちろん、日用品や食料品、酒類が並び、買い物が楽しめるようになった。24時まで開いているので、急な病気やけがでも薬や必要なものを買うことができるので安心だ。来年頃には、処方箋にも対応できるそうで、通院後、地元で薬をもらって帰ることができるようになる。

「遠くまで行かなくても、坪生の町の中で事が済むのは便利なことだ。」と買い物をしている方が言われていた。